A-2.長谷寺縁起絵巻断簡 売約済

左上が仏師 稽文会(けいもんえ)、右上が稽文会の本地 地蔵菩薩、下が雲に乗る長谷寺の守護童子 持蓋童子

下が仏師 稽主勲、上が稽主勲の本地である不空羂索観音

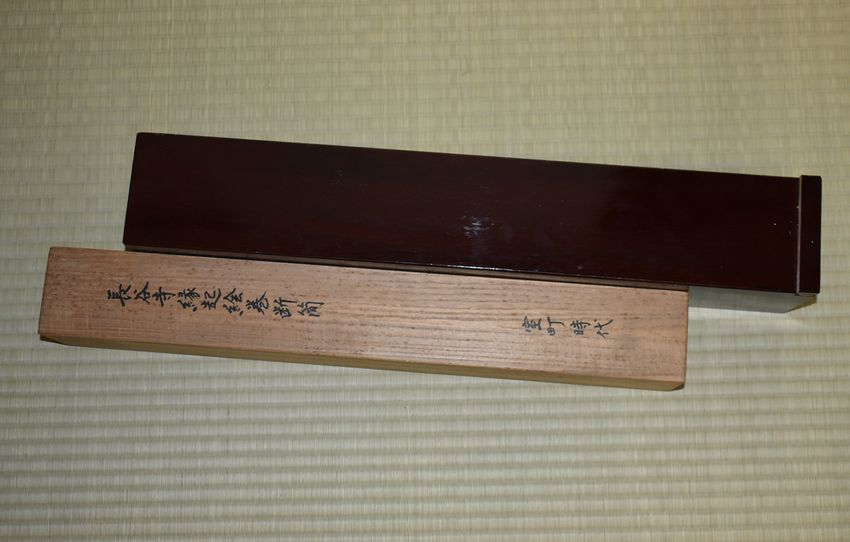

二重箱入り

サイズ 本紙 縦284㎜、横430㎜、表具 縦1110㎜ ※軸端を含まず

紙本著色、軸装、室町時代

大和長谷寺(奈良長谷寺)の創建や十一面観音造立の霊験譚や奇譚を描いた三巻三十三段の絵と詞書からなる巻物「長谷寺縁起絵巻」の一部です。

ご案内の品はその中巻第六段の絵の部分です。

描かれた内容は大和長谷寺の開山 徳道上人の発見した霊木で、時の名仏師である稽文会(けいもんえ)と稽主勲(けいしゅくん)に命じて十一面観音を造立する場面です。

二人の仏師の本地は実はいずれも六臂の姿の地蔵菩薩と不空羂索観音であり、その霊力で十一面観音の巨像がわずか三日で完成を見る霊験譚、奇譚が描かれています。

二菩薩は六臂のそれぞれの腕に鑿や槍鉋、釿(ちょうな)、木槌を持ち大活躍の様子です。左端でそれを見守るように立のは持蓋童子と思われます。

作風は奈良絵風の少ない色使いの軽妙な筆致で描かれ、下図を用いずに手本を臨写したような自由闊達な筆の運びが見られます。

作風から見て他の寺社縁起絵巻と同様に絵解きや説教など布教に用いられたものと思われます。

保存状態は経年の汚れの他、上部の二菩薩の部分に表面の擦れがあります。

表具は古裂表具で本紙との色合いもよく、傷みはありません。

長谷寺縁起絵巻は鎌倉時代から室町時代にかけて作られたものが何種類か存在すると言われます。

ご案内の品は絵画の時代感や文字の印象から室町時代の作と思われます。