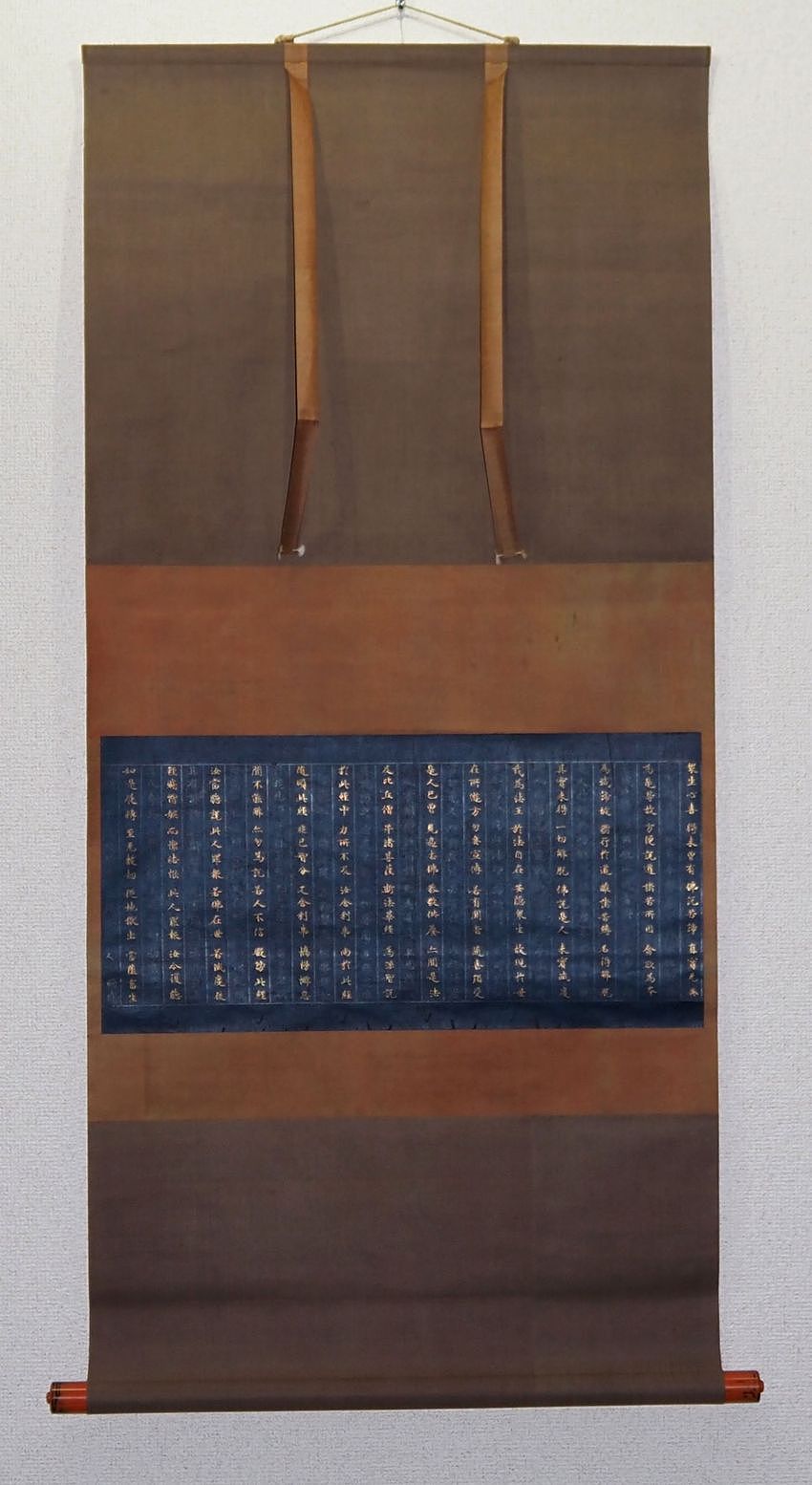

B-6.嬥嬧岎彂朄壺宱抐娙堦巻乮揱摴晽昅乯

幉抂偼崻棃偱偡

塃幬傔偐傜嶣塭偺夋憸丗嬧暥帤偺忬懺偑偍敾傝捀偗傞偲巚偄傑偡丅

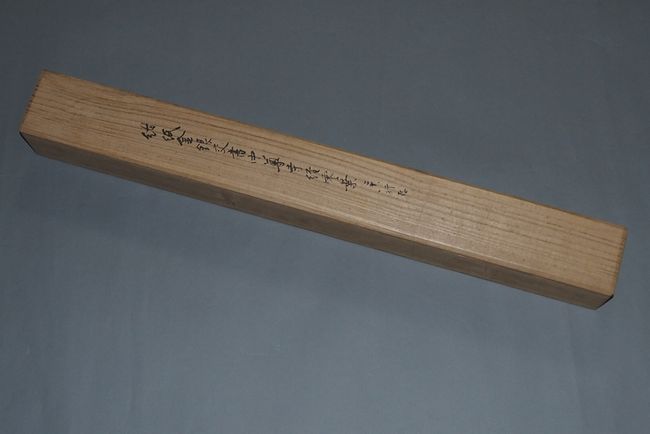

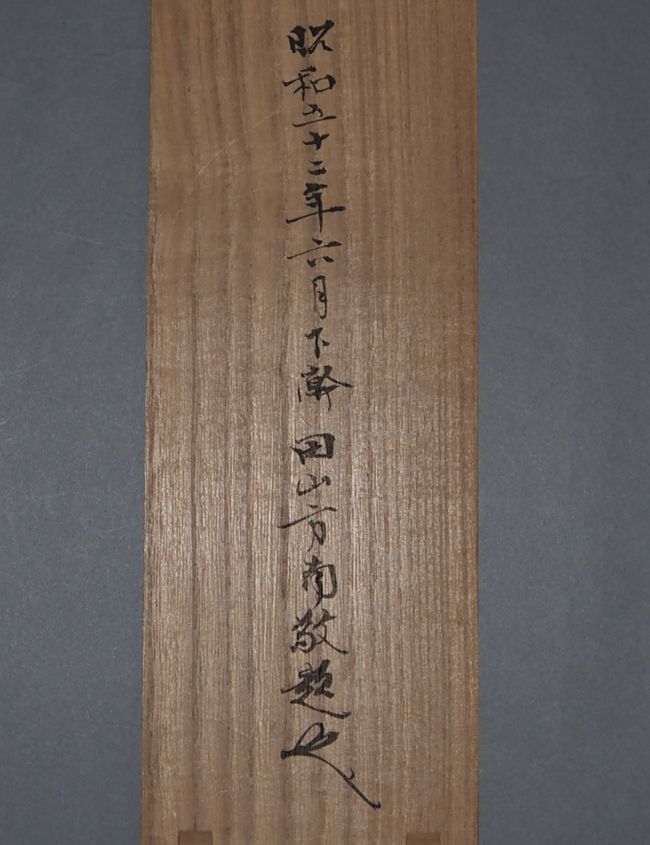

揷嶳曽撿巵偺敔彂偵乽拞懜帥丒丒丒乿偲偁傝傑偡偑丒丒丒丒

壙奿 偍栤崌偣婅偄傑偡丅

仸偍柤慜傗楢棈愭偺晄柧側曽偺偍栤偄崌傢偣偵偼墳偠偐偹傑偡丅丂

僒僀僘丂杮巻 廲250噊丄墶 509噊丄奅崅202噊丄奅暆偍傛偦18噊丄昞嬶 廲1150噊丄墶532噊丂仸昞嬶暆偼幉抂傪娷傑偢

嵁巻嬥嬧岎彂朄壺宱姫戞擇 鏍歡昳戞嶰丄幉憰丄暯埨帪戙拞乣屻婜

嶰愔偺傂偲傝摴晽昅偲偝傟傞嬥嬧岎彂朄壺宱偺抐娙堦巻28峴偱偡丅

屆揟愋尋媶偺戝壠 揷嶳曽撿巵偺敔彂偵乽嬥嬧岎彂拞懜帥丒丒丒乿偲偁傝傑偡偑丄尰嵼偺尋媶偱偼拞懜帥宱傛傝傕傂偲帪戙屆偄11悽婭偺幨宱偲擣傔傜傟傞昳偱彫栰摴晽偺柤偑偁偰傜傟傞宱偱偡丅乮10悽婭偲偡傞愢傕偁傝乯

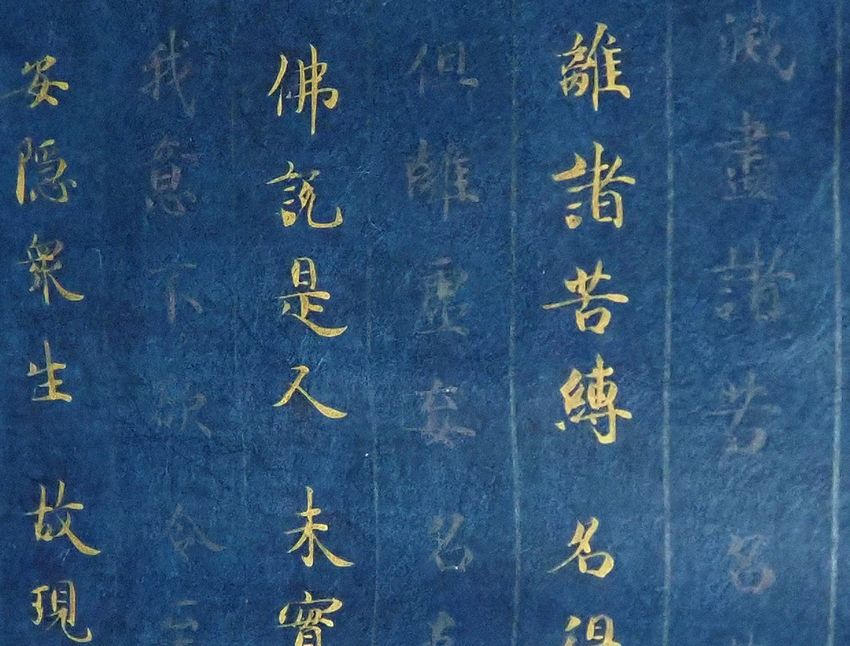

彂晽偼榓條偺壐傗偐側彂晽偱堦巻偵搉傝彂晽傗僺僢僠偺棎傟偼側偔丄廔巒堦巺棎傟偸暥帤偑暲傃傑偡丅

摴晽偺柤偼偙偺宱偺尒帠偝偐傜屻悽偺幰偑偁偰偨傕偺偱偁傝丄恀昅偲偼峫偊擄偄傕偺偺丄揤壓偺擻彂壠 摴晽偺柤傪岅傞偵傆偝傢偟偄宱偱偡丅

彯丄拞懜帥偺嬥嬧宱偑擻彂壠偺庤偵傛傞傕偺偐傜慺恖晽傑偱彂晽偑條乆偱偁傞偙偲偵懳偟丄偛埬撪偺宱偼暿屄懱傕娷傔堦娧偟偰嬌傔偰僴僀儗儀儖側嶌峴傪尒偣偰偄傑偡丅傑偨丄婓彮惈偵偍偄偰傕拞懜帥偺嬥嬧宱偲偼斾妑偵側傝傑偣傫丅

桞堦惿偟傑傟傞偺偼嬧暥帤偑帪戙偲偲傕偵巁壔偟偰崟偔曄怓偟丄嵁巻偲摨壔偟偨傛偆偵尒偊擄偔側偭偰偄傞偙偲偑偁偘傜傟傑偡丅

夋憸偱偼棎斀幩傕庤揱偄梋寁偵尒偊擄偔側偭偰偄傑偡偑丄暥帤偼徚偊偰偍傜偢丄妏搙傗徠柧傪岺晇偡傞偲暥帤偑晜偐傃忋偑傝傑偡丅

曐懚忬懺偼杮巻壓晹偺梋敀偵拵怘偄偲10峴栚偵寉偄廲僔儚偑惗偠偰偄傑偡丅

偦偺懠偵偼昞嬶傕娷傔偰婥偵側傞寚揰偼偁傝傑偣傫丄

尰忬偼堦巻傪妡幉偵巇棫偰偰偁傝傑偡丅

昞嬶偼柍抧偺屆楐傪梡偄偨娙慺側傕偺偱丄杮巻傪傛偔堷偒棫偰偰偄傑偡丅

嶲峫傑偱偵

屲搰旤弍娰憼偵偛埬撪偺昳偺摨偠朄壺宱姫戞擇偑偁傝傑偡偑丄夋憸偱尒傞尷傝摨昅偲巚傢傟傑偡丅

嶲峫帒椏儕儞僋伀

嵁巻嬥嬧岎彂朄壺宱 姫戞擇 揱 彫栰摴晽昅 | 岞塿嵿抍朄恖 屲搰旤弍娰