B-8.恄岇帥宱抐娙姫摢堦巻丂攧栺嵪

姫摢晹暘偺婜奼戝夋憸偱偡塃壓偺庨報偺愗傝庢傝嵀傪偛妋擣偔偩偝偄丅

晍揬傝偺敔擖傝丂

僒僀僘丂杮巻 廲248噊丄墶530噊丄奅崅193噊丄奅暆偍傛偦18噊丄昞嬶 廲1120噊丄墶587噊丂仸幉抂傪娷傑偢丂

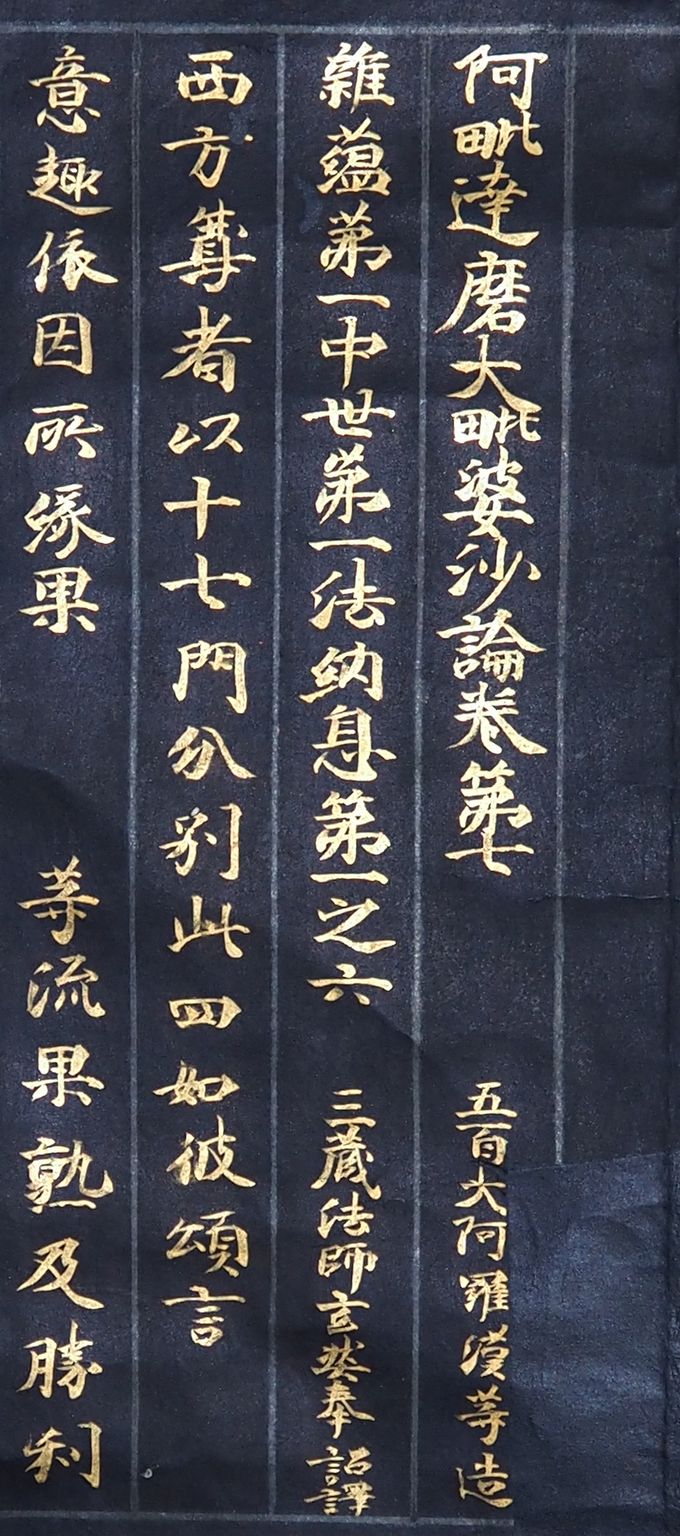

嵁巻嬥帤丄垻旟払杹戝旟攌嵐榑姫戞幍丄幉憰丄暯埨帪戙枛婜

暯埨帪戙枛婜丄捁塇揤峜偑敪婅偟丄屻敀壨朄峜偑恄岇帥偵曭擺偟偨嵁巻嬥帤堦愗宱偱丄乽恄岇帥宱乿偲屇偽傟傞宱偺堦晹偱偡丅

捠忢偺恄岇帥宱偼姫摢偵乽恄岇帥乿偺庨報偺偁傞偙偲偱抦傜傟傑偡偑丄崱夞偛埬撪偺昳偼庨報偺晹暘偑愗傝庢傜傟偰偄傑偡丅乮庨報偼屻報偱丄屆偄帪戙偵帥奜偵弌偨傕偺偵偼墴偝傟偰偄傑偣傫乯

桼弿揱棃傪帵偡婰柫傪偁偊偰徚偡偙偲偼傛偔尒傜傟傑偡偑丄偙偺昳偑偳偺傛偆側宱堒偱庨報傪彍偄偨偐偼敾偭偰偍傝傑偣傫丅

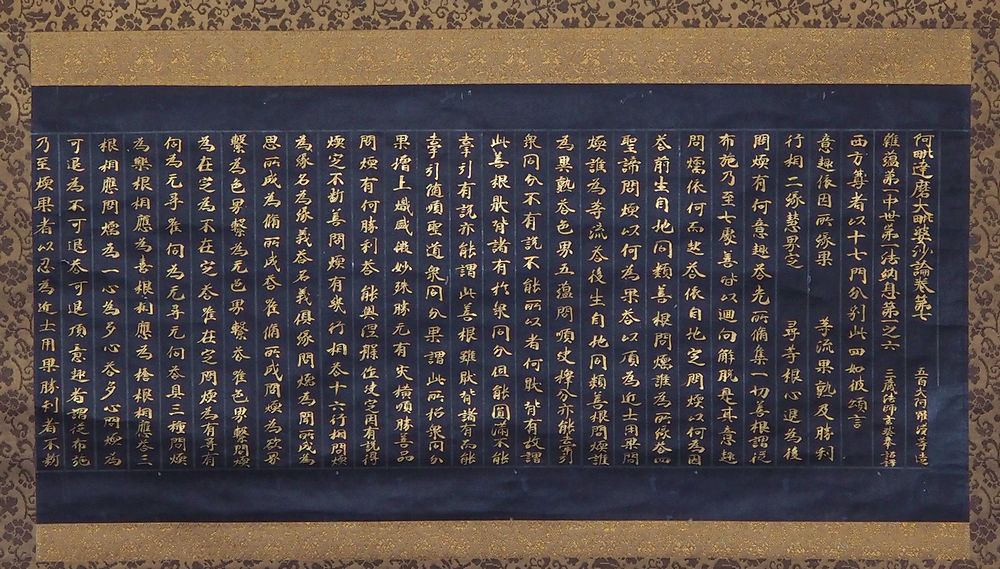

偛埬撪偺昳偼暓揟偺棩丒宱丒榑偺偆偪偺榑偵偁偨傞垻旟払杹戝旟攌嵐榑姫戞幍姫摢晹暘偺堦巻28峴偲嵟廔偵1峴傪亄偟偨29峴偺抐娙偱偡丅乮嬻峴傕僇僂儞僩乯怺偔愼傔偨墣偺偁傞嵁巻偵椙幙側嬥揇偱彂幨偝傟偨暥帤偼丄懠偺嵁巻嬥帤宱偲堦慄傪夋偡捄婅宱偺柤偵抪偠偸幙偺崅偝傪帩偭偰偄傑偡丅

彂晽偼抂惓側灢彂偱昅愭偵廫暘側嬥揇傪娷傑偣偰彂幨偝傟偨偲尒偊丄暥帤偺僇僗儗偼尒傜傟傑偣傫丅傑偨丄嬧偺奅慄傕惓妋偵堷偐傟偰偄傑偡丅

偙偺傛偆側揰偐傜傕懠偺嵁巻嬥帤宱偲偼奿偺堘偄傪姶偠偝偣傑偡丅

偙偺宱傪恄岇帥宱偲偡傞崻嫆偱偡偑丄椏巻傗暥帤偺幙姶偩偗偱側偔丄奺攈偱揮撉偵梡偄傞戝斒庒宱傗朄壺宱丄壺尩宱側偳偺擔杮暓嫵奺攈偺崻杮宱揟埲奜偺宱乮棩丒榑傪娷傓乯傪嵁巻嬥帤偱扨撈偱彂幨偡傞椺偼彮側偔丄傎傏堦愗宱偺堦晹偲峫偊偰傛偄偐偲巚偄傑偡丅

摨帪戙偺嵁巻嬥帤堦愗宱偼恄岇帥宱偺傎偐峳愳宱丄拞懜帥廏峵宱偑抦傜傟傑偡偑仸丄峳愳宱偼恀鐹揇偱彂偐傟丄椏巻偺幙姶側偳傕恄岇帥宱偲斾傋偁偒傜偐偵楎傝丄廏峵宱偼巻偺愼偑愺偔暥帤偺杹偄偰偄側偄傕偺偑懡偔偄偨傔丄嬫暿偑偮偒傑偡丅傑偨丄柉娫偵棳弌偟偨姫悢偺懡偝偐傜傕恄岇帥宱偲偡傞桳椡側崻嫆偲側傝傑偡丅

彯丄旤弍娰偵擺傔傜傟偨懠偺恄岇帥宱偲偺僒僀僘偺斾妑偱偡偑丄崻捗旤弍娰憼偺暓愢嬨墶宱懠偲奅崅偑193噊偱僺僢僞儕堦抳偟傑偡丅

曐懚忬懺偼杮巻偺忋壓偺梋敀傪拞怱偵拵怘偄偑彮乆偁傝傑偡丅杮巻偼傗傗攇懪偭偰偄傞傕偺偺丄愜傟偼側偔椙岲側忬懺偱偡丅

昞嬶偼偲偰傕椙岲側忬懺傪曐偭偰偄傑偡丅

奺姫偺姫摢偼捠忢偺抐娙傛傝崅偔昡壙偝傟傑偡偑丄庨報偺愗傝庢傝傪峫椂偟偨壙奿愝掕偵抳偟傑偟偨丅

幨宱廚廤偺擖栧幰偵傕偍姪傔偱偒傞昳偱偡丅

埲忋丄恄岇帥宱偲偡傞崻嫆側偳傪偛愢柧偝偣偰捀偒傑偟偨丅偛棟夝傪捀偗傞曽偺傒偛専摙傪捀偗傑偡偲岾偄偱偡丅

仸揷拞夠摪巵偺愢偵乽戝嶳帥堦愗宱乿側傞尦棃嵁巻嬥帤偺堦愗宱偲悇應偝傟傞憼宱偑偁傞偲偝傟傑偡偑丄枹偩幚尒偟偨偙偲偑偁傝傑偣傫丅