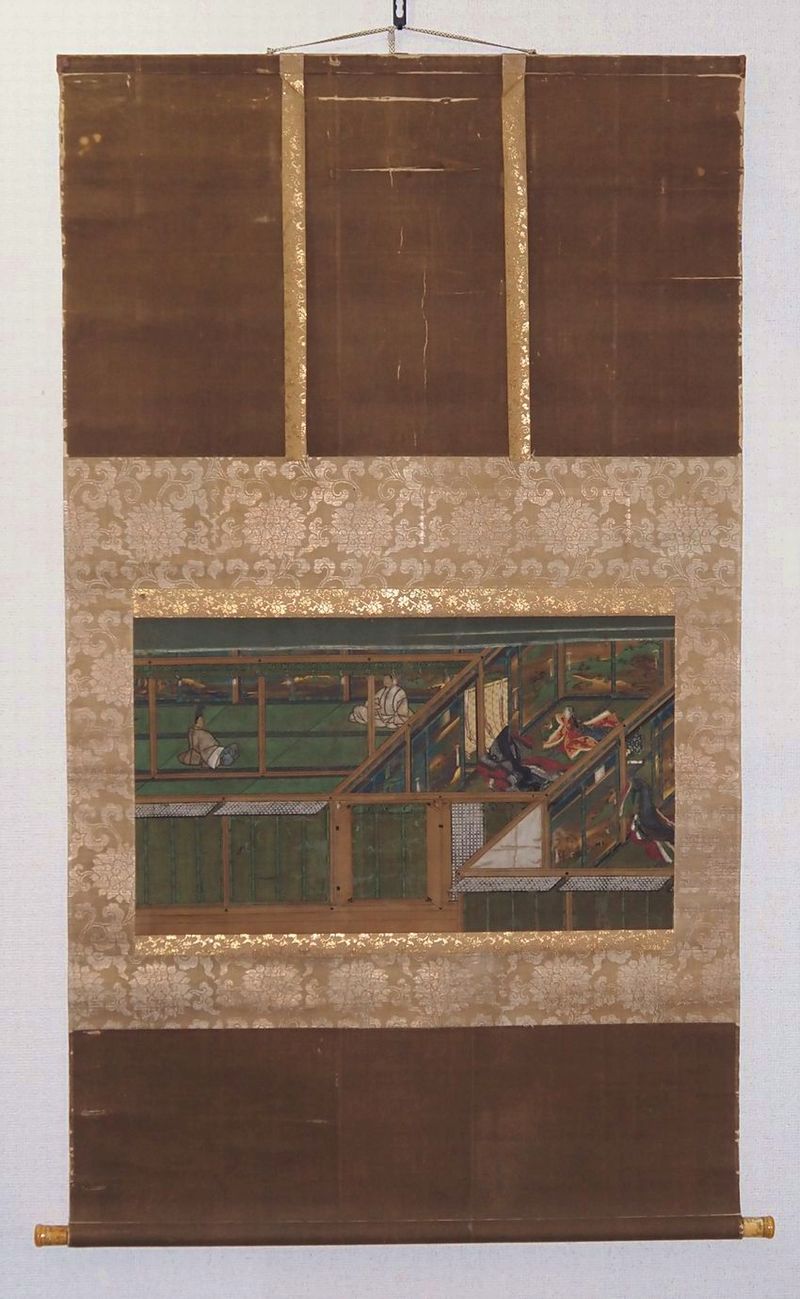

A-7.春日権現験記絵 堀川左府事 売約済

御簾の多く見られる虫食いは絹本を切り抜き、白抜けが出来ないよう裏から同色の絹があてられています。

右上の人物が春日明神の憑依した堀川左大臣源俊房、左が若き日の藤原忠実

襖の絵中絵も驚くほどよく描けています。

画像中央下の三角の白壁の部分の傷みは原本やその他の模本にも存在しません。制作後に出来たものか?

上部の横に切れた部分は裏から補修してあります。左下の無地部分の虫穴は裏から同色の紙を当ててあります。

他、紐の交換もしてあります。

桐箱に貼られた札に「室町時代」と書かれています。

価格 お問合せ願います。

サイズ 本紙 縦266㎜、横624㎜、表具 縦1370㎜、横780㎜ ※軸端は含まず

春日権現霊験記絵 巻第三第一図 堀川左府事、絹本著色、軸装

春日権現験記絵巻は鎌倉時代末期に西園寺公衡の発案で宮廷絵師の高階隆兼によって作成され、春日社に奉納された21巻(うち一巻は目録)からなる絵巻です。内容は春日権現の数々の霊験譚や奇譚が描かれた絵と詞書からなり、寺社縁起絵巻の代表作と評されています。

春日権現験記絵巻は春日社の神庫で厳重に管理されたうえ拝観は厳しく制限され、春日社の神官や興福寺の僧でさえ40歳以下は拝観が叶わなかったと言われます。しかし、江戸中期以降幾度かとなく模本がつくられ、更に江戸時代末期に及んでは民間に流出する事態を招き、以後、紆余曲折を経て一旦は春日社に戻るものの、明治の初期に皇室に献納され、現在は宮内庁三の丸尚蔵館に所蔵され令和三年には国宝に指定されるに至っています。

ご案内の品は江戸中期以降に作られた模本の更に転写版と思われます。構図が原本に忠実なばかりではなく、深みのある顔料を用いて古画の趣を巧みに表現してあり、虫穴も底本と同じに写した現状模写の部類に入る作品です。(虫食い部分は絹本を切り抜き、白抜けが目立たぬよう裏から同系色の絹があてられています。)

しかし、サイズは原本が幅およそ400㎜程度に対し、266㎜とおよそ2/3に縮小されています。

尚、いくつかある模本のうちどの模本を底本としたかは判っておりません。模本に関しては下記のページをご覧参照ください。

東京国立博物館:春日権現験記絵模本―写しの諸相―

東京国立博物館 - 1089ブログ

ご案内の品の場面は第三巻第一段の場面「堀川左府事」(ほりかわさふのこと)の場面を描いたものです。

内容は以下の通りです。(以下、日本の絵巻 春日権現験記上:中央公論社より)

関白藤原忠実、夢中に左大臣源俊房と面談

知足院関白忠実(1078~1162)が、若い頃のこと。堀川左大臣源俊房(1035~1121)の婿になっていた。北方(正妻)が年上で、仲がしっくりゆかない。やがて懐妊したが、死産であった。女房たちは、ひそかに、ある法師の子をもらって御子と偽っていた。その夜、左大臣に春日大明神の神霊が乗り移り、忠実に、「かの御子は、婿どのの子ではありません。が、ご心配は無用。氏を継がれる御子は、りっぱにおいでなさる」※という。御子とは、法性院忠通(1097~1164)のこと。左大臣の弟たる右大臣顕房(あきふさ)の娘の所生(子)。周囲の人々が、事の次第を申し上げた。その後は、北方も姫君も遠ざけて、同じ屋根の下では寝ないありさま。」

保存状態、製作年代など

本紙は時代の傷みが生じていますが、折れ、シワはなく鑑賞に支障をきたすような傷みはありません。

表具は金襴の古裂で三段表装に仕立ててあります。表具は少なく見積もっても優に100年以上は経過した時代感で、天地の無地の裂地に傷みが生じています。表具の天地の傷みは裏からの補強また虫穴は同系色の紙を当てるなどで補修し、紐を新しく付け換える補修が施してあります。

表具は古びてはいるものの作品と調和しているため、補修は実用を考慮しつつ最低限にとどめました。

尚、表具は本紙に修理の痕跡がないことからウブ表具と思われます。表具の時代感から本図の製作年代は幕末、明治期頃と推測します。

春日権現験記絵巻はやまと絵の金字塔的作品と言えわれます。模本と言えど侮れない魅力があります。