B-2.中尊寺経 律部断簡一紙

価格 お問合せ願います。

※お名前や連絡先のない方のお問い合わせにはお応え出来ない場合があります。

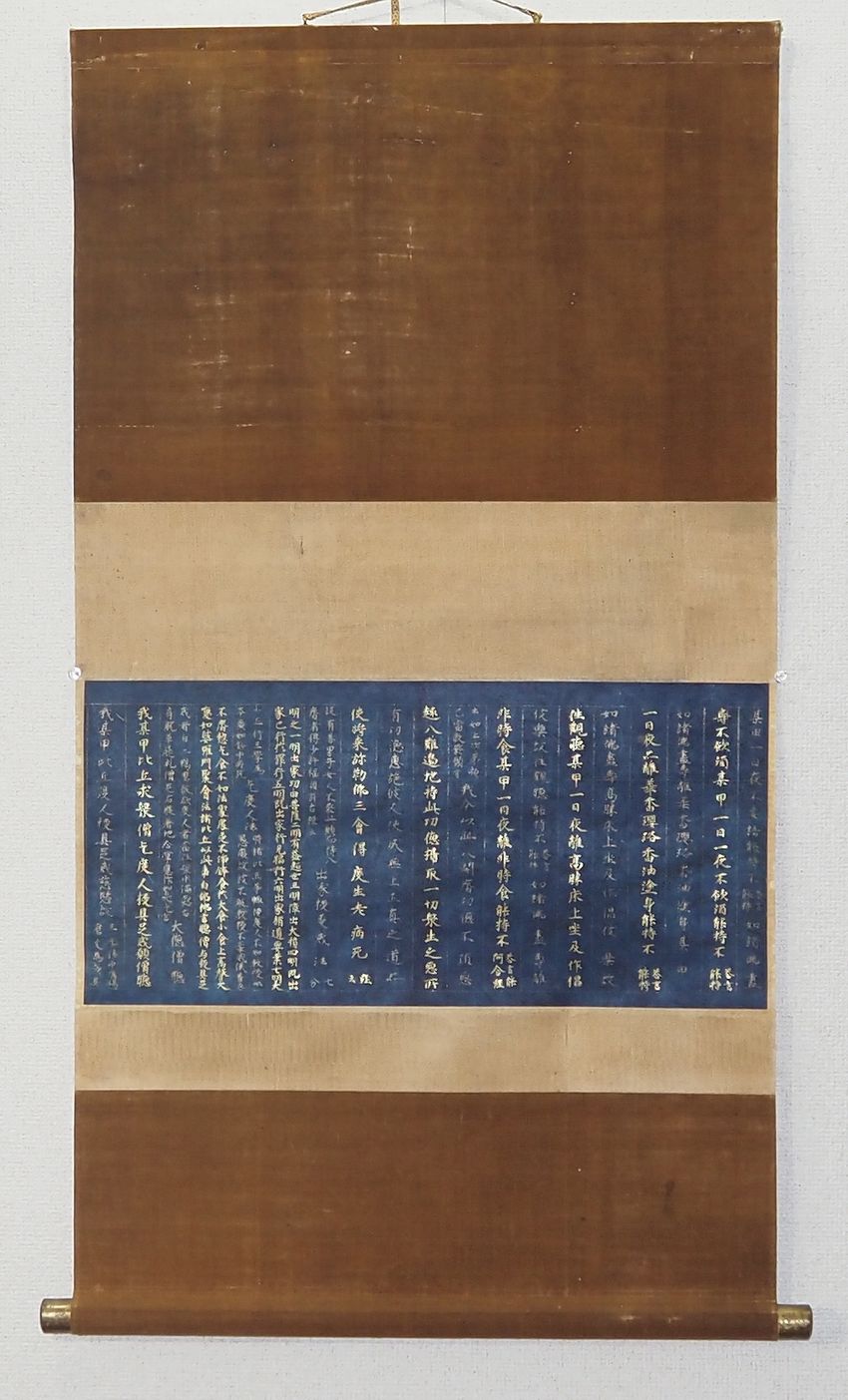

サイズ 本紙 縦248㎜、横520㎜、表具 縦1095㎜、横535㎜ ※軸端を含まず

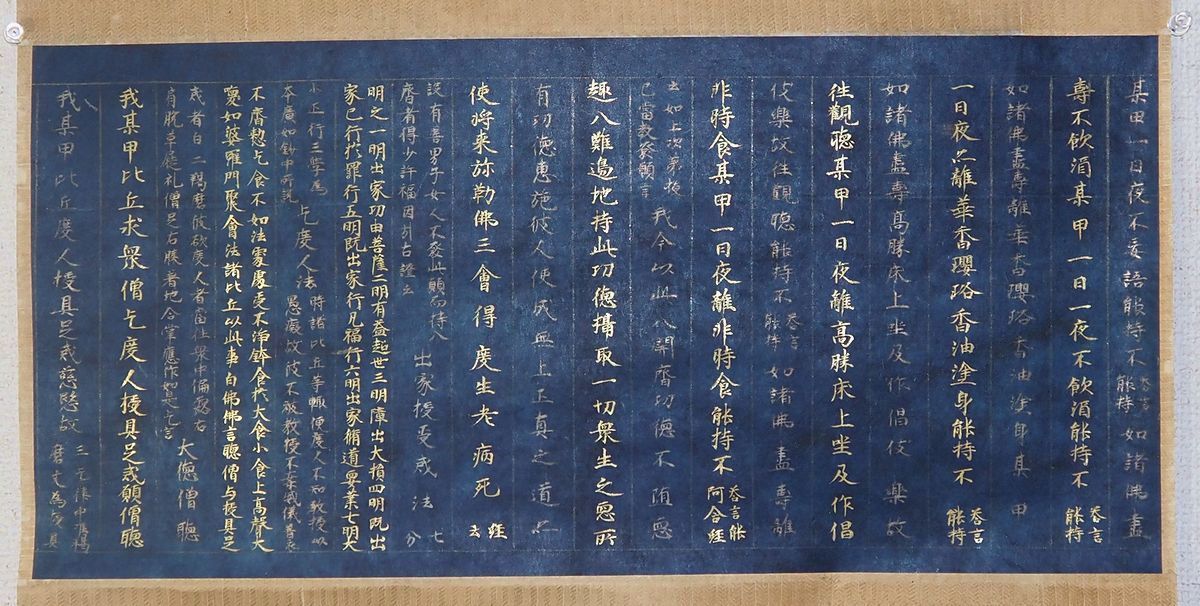

紺紙金銀交書 四分律刪補随機羯磨巻上、軸装、平安時代奥州藤原氏初代清衡の発願で永久五年(1117)から天治三年(1126)にかけて書写した一切経 中尊寺経の律部にあたる四分律の注釈の断簡一紙です。

中尊寺経は近世ごく初期に豊臣秀次により中尊寺より持ち去られ、大半が高野山に所蔵されるに至り、中尊寺には僅か十五巻が残されるのみと言われます。他に民間に一部が流出し、博物館、美術館のほか、少数が諸家に伝わっています。

今回ご案内の品は清衡発願一切経の律部にあたる部分です。

内容は仏教徒が守るべき戒律を対話形式で記した註釈書で、割註が多く、幅広の界に細字で二行に書かれた箇所が複数存在し、変化に富んだ一紙となっています。

また、文字の巧拙の個体差の大きい清衡発経のなかにあって、能書の手によるものと見え、洗練された柔らかな文字で統一されています。

保存の状態はおよそ900年が経過したとは思えぬほど良い状態を保っています。

金字は粒の粗い金泥が眩く輝き、紺紙は鮮やかさを失っていません。銀文字は若干の変色が見られますが、銀の特性から経年変化の範囲です。

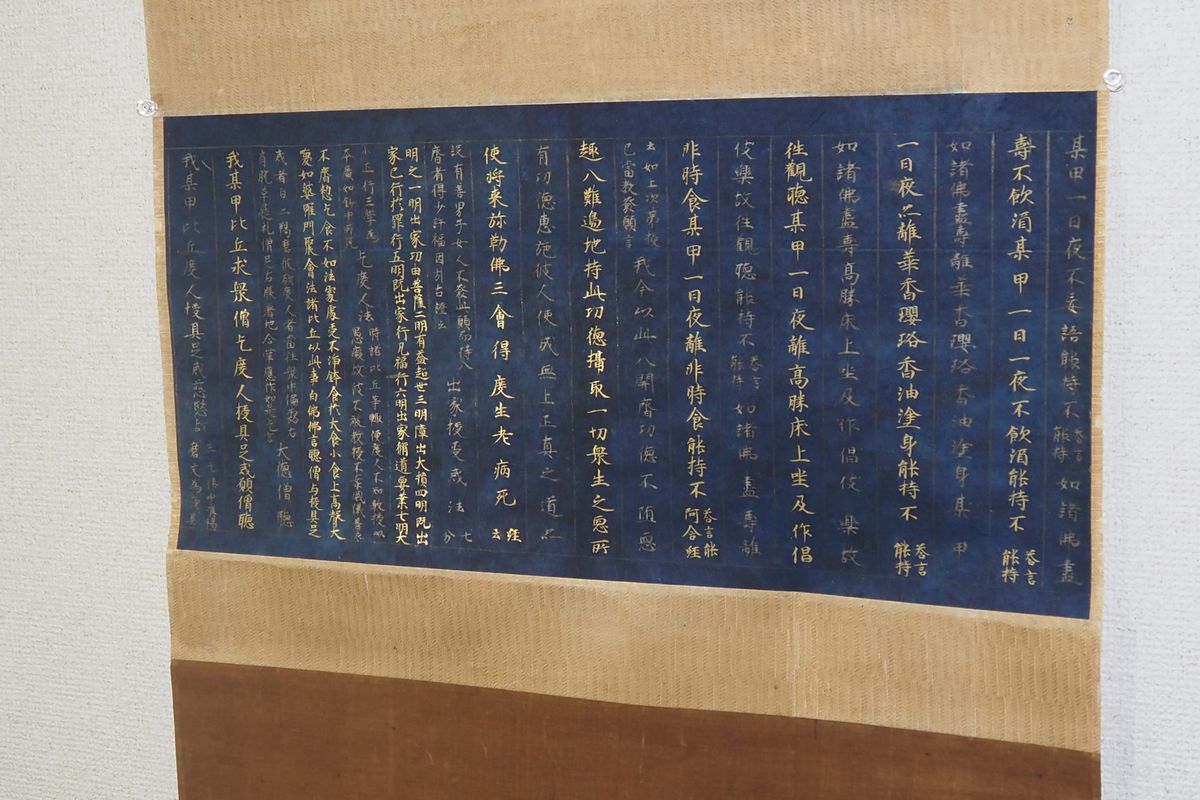

表具も趣向を凝らしたもので、古裂の高野裂と密教僧の法衣を思わせる無地の黄土色の配合で仕立ててあります。

軸端は鍍金蓮華文、箱は紙筒の太巻が使われています。表具は比較的近年のもので、折れ、シワのない良い状態です。

ご案内の品は通常の一紙27~28行、一行17文字で統一されたものとは異なり、遥かに変化に富んでいます。

特に割註の細字は見どころとなっています。

文字の美しさや保存状態は言うまでもなく、趣向を凝らした表具も含め、美術館レベルと言って過言はありません。

国宝のハナレ。

価格はお問合せ願います。

(ご納得頂ける価格を心がけます)